|

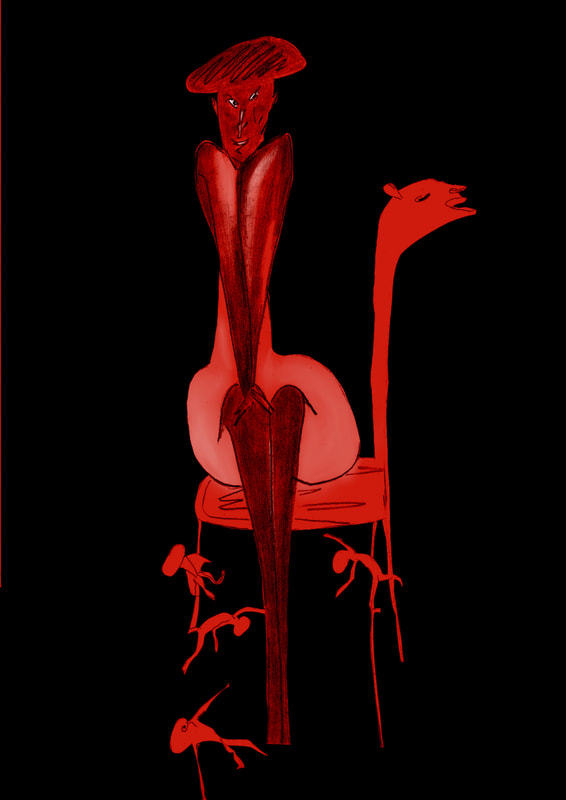

Der Himmel ist sehr tief. Nichts ist mehr mein Himmel, als die Bretter über meinem Kopf. Die Erde, die mich bettet, ist das Stroh, das mich aufnimmt und warmhält. Und so soll alles sein, daß eines das andere in sich aufnehme und wärme und nähre. Die Erde nährt die Würmer und Kräuter. Kräuter und Gewürm nähren das Federvieh. Und ich, wenn es sein muß, esse eines meiner Lieben.

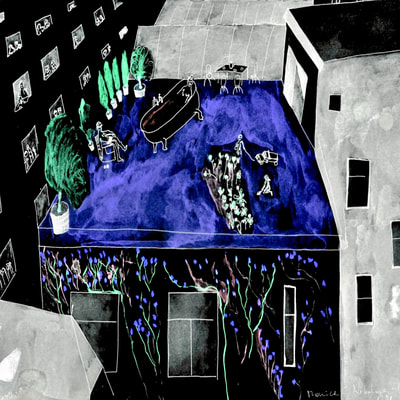

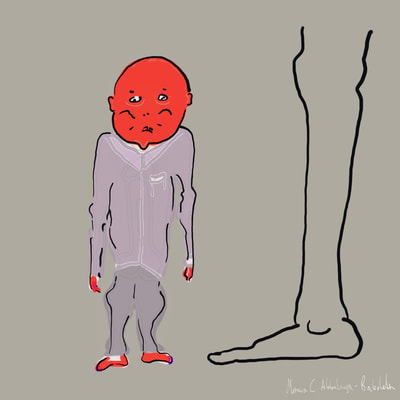

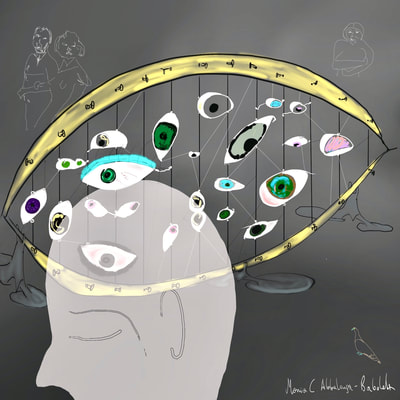

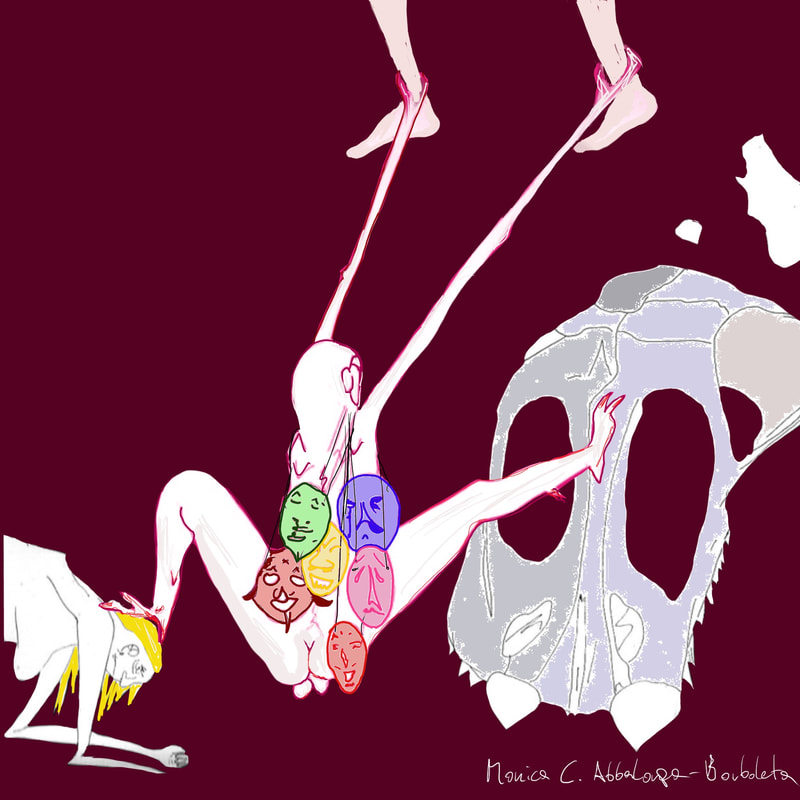

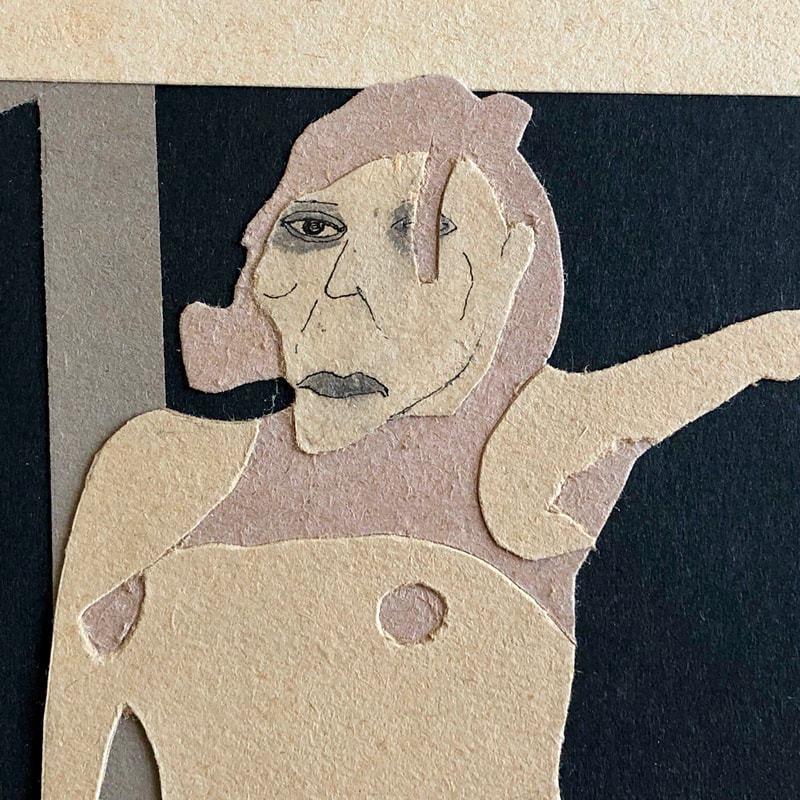

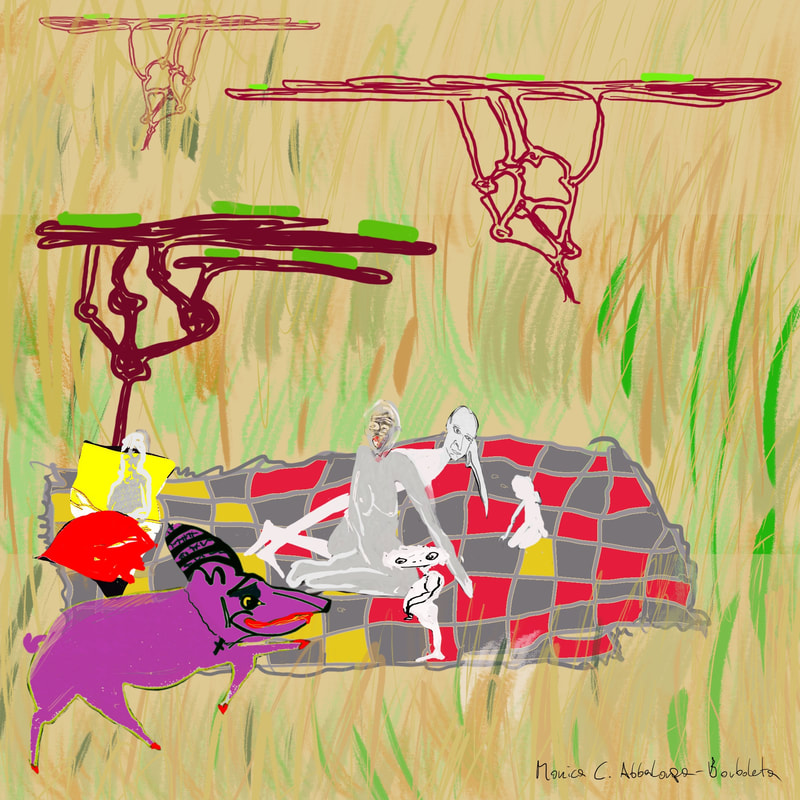

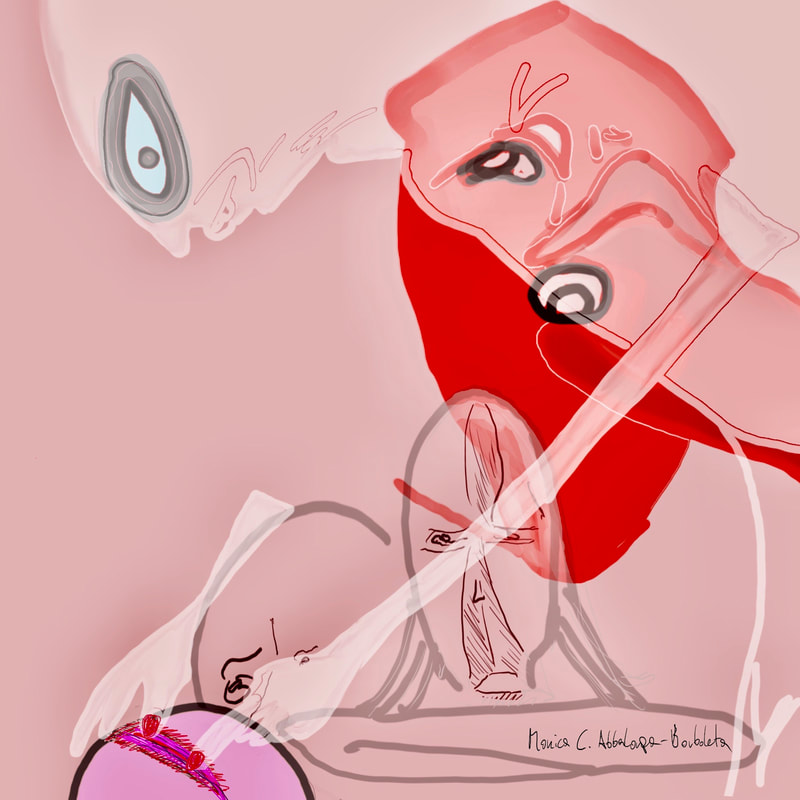

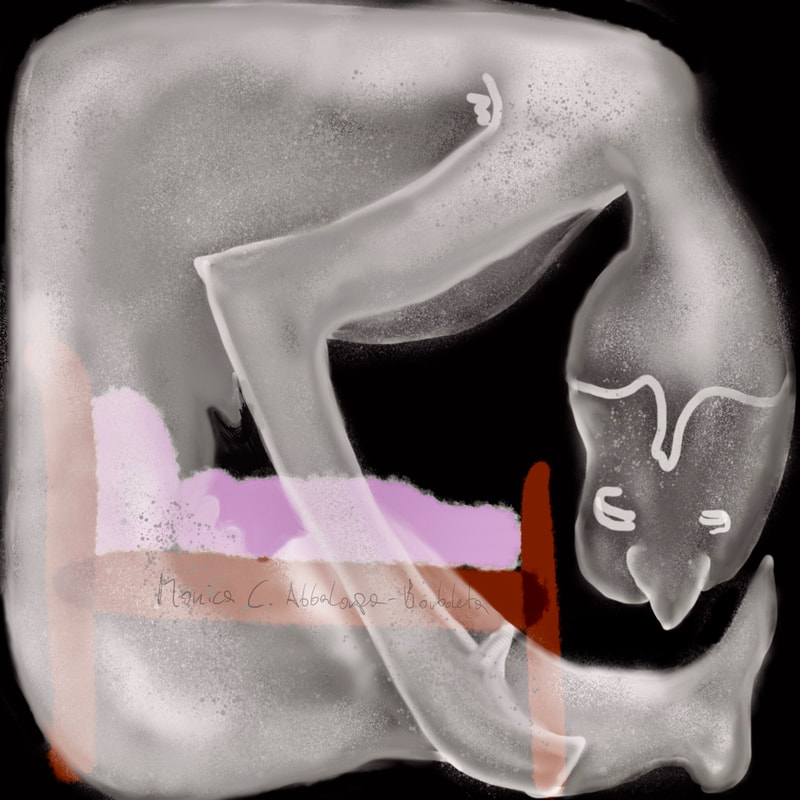

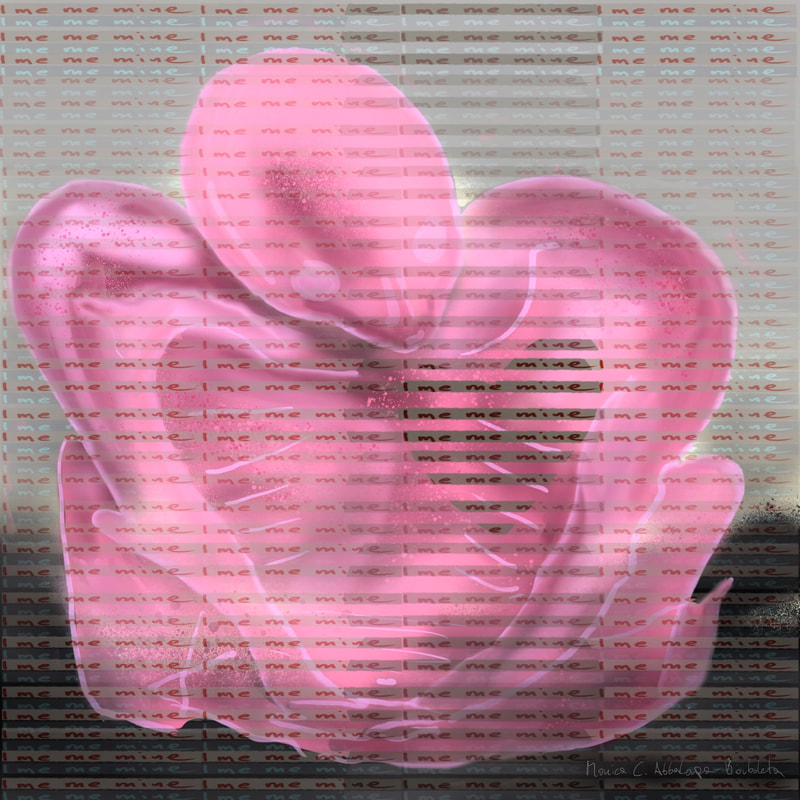

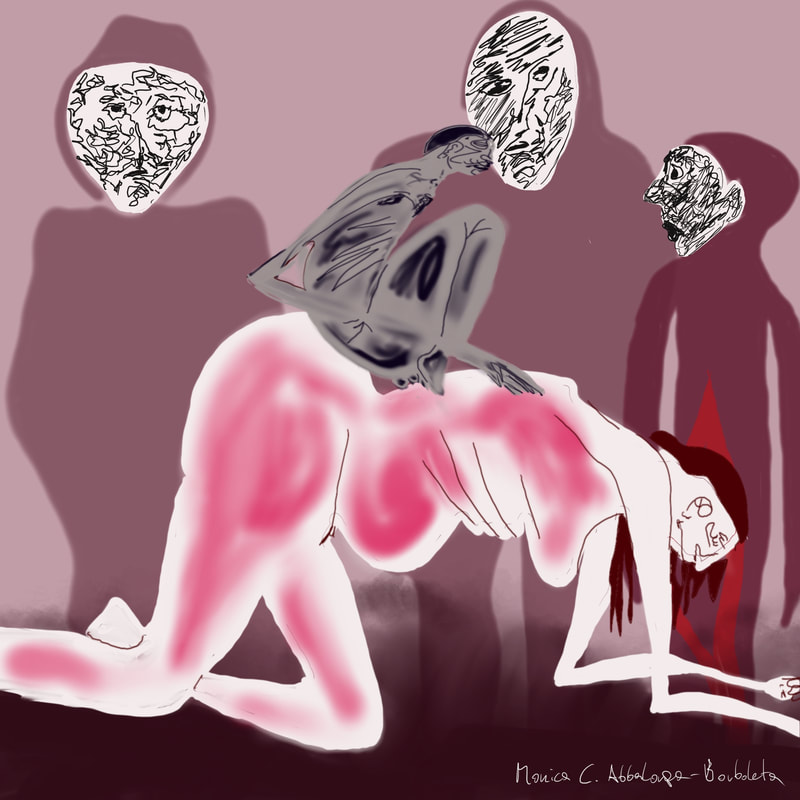

Wenn einem im Schlaf ein Huhn im Magen liegt, kommen die Träume im Galopp geprescht. Je weniger man weiß, wenn sie über einen hinreiten, desto besser ist es. Die Träume reiten in einer endlosen Reihe auf einen zu, von vorne herauf, und eine Reihe setzt dagegen, von hinten hinunter. Ihre Gewänder strahlen in starker Buntheit, aber Farben sind nicht zu erkennen. Die einen schreien und die anderen sind stumm. Sie reiten durcheinander hindurch, drehen auf der Stelle um und reiten wieder durcheinander hindurch. Dann schießen sie zu einem Haufen zusammen, in dem jeder gegen jeden, der ihm nahekommt, kämpft. Keiner fällt vom Pferd. So tummeln sich die Träume über einem. Sie liefern sich die Schlacht, und der Boden ist satt von Blut, und überall im Boden liegen die Gebeine, die sich trotz des Lärms besonnen miteinander unterhalten. Die Gebeine sind blöd und krank vom Aufeinanderprallen der Träume, müde vom Dreinreden, daß die Träume doch absitzen und sich über den hereinbrechenden Frühling unterhalten sollten, sich erfreuen sollten anstelle des Gemetzels. Wer versteht schon, daß es die Gebeine herab schneien muß vermischt mit dem Blutregen, daß immer mehr und mehr sich herfinden müssen, um den Boden zu düngen, um Humus auf Humus zu schichten. So erst wird Ackerland. Nur so kann etwas werden, indem Heerscharen aufeinander losgehen. Ein ausgehacktes Auge läßt noch keinen Baum wachsen. Nach einer siegreichen Schlacht aber herrschen die Wurmscharen und werden den Weizen wachsen lassen. Das Eisen und das Blut färben die Blätter dunkel. In den verwitternden Mundwinkeln findet der Wurzelpelz feinen Halt. Davon nur können sich die Bäume im Herbst verfärben. Nur daher wissen die Blätter, wohin sie zu fallen haben. Der Mensch ist das Edelste, das Alleredelste auf der Welt. Dadurch, daß er seinesgleichen niederschlägt, daß er aus seinen Reihen schlägt, wen sein Arm erreicht, weiß alles andere das unter ihm steht, wohin sein Weg ist. Kein Bach flösse dem Meer zu, wenn die Menschen vom Töten nichts wüßten. Nur durch den Eigensinn der Menschen hat alles seine Ordnung von oben nach unten. Umgekehrt ist nur das, dem es gelingt zu widerstreben, oder das sich nichts schert. Die Vögel, weil sie den Gedanken der Menschen entsprungen sind, brauchen sich kaum an ein Oben und Unten zu halten. Ansonsten nimmt alles seinen Weg. Freiheiten hat auch der Wind, indem er wie die Menschen von dahin nach dorthin gehen kann, mehr noch, er muß nicht ankündigen, wenn er seine Richtung wechselt, oder wenn ihm die Lust vergeht. Zwar wird ihm übelgenommen, wenn er außer Rand und Band gerät, aber er kann gar nicht gehindert werden. Der Regen hat keine Wahl in seiner Richtung. Ob er aber ist, und wie stark es ihn überkommt, ist an ihm. Ich glaube, die Gedanken befallen einen an den Weggabelungen, oder wenn man nachts mit offenen Augen liegt. So wie die Leute, die überall, in jedem Baum, in jeder Pflanze und jedem Stein hausen, lungern auch die Gedanken überall herum. Sie durchfahren einen nur, oder sehen sich in einem um, oder richten es sich ein, oder gehen gar nicht mehr weg, aber lassen sich alles hinrichten und besorgen, nützen einen bis aufs letzte Hemd aus, und machen sich dann aus dem Staub; oder teilen mit einem ein ganzes Leben. Wie soll man wissen, ob man einen hereinlassen soll, wann man einen endlich hinauswerfen muß? Wie weiß man, wie einer die Unterkunft vergelten wird? Manche schleichen sich mit einem andern, der schon länger da wohnt, die Treppe hinauf und nisten sich ein. Der ist dann noch frech und bettelt um Zuwendungen, trägt sie aber zu einer Hure oder versäuft sie; und erzählt immer die unglaublichsten Geschichten. Nie weiß man, woran man mit ihm ist. Andere aber reden nichts Unnötiges und sind sparsam; mit allem aber geizen sie, daß einem die Freude verloren geht. Manchmal steht spät am Abend eine Horde von ihnen im Zimmer, grüßt nicht, und will nicht bemerkt haben, daß man auch noch da ist. Ganz selbstverständlich essen sie einem den Bissen vom Munde weg, und rauben einem die Schlafstelle. Hurensöhne sind es, die an Wegkreuzungen herumlungern, und den ganzen Tag nichts tun, als in die Gegend zu starren. Aus reiner Langeweile gehen sie mit einem mit und fragen einen Sachen, vor denen man sich hütet. Ich will nicht sagen, daß Böswilligkeit dahintersteckt, aber das Erbarmen ist ihnen fremd. Denn sie neigen dazu in allen Sachen zu wühlen. In den gut verstauten Sachen haben sie ihre Finger am liebsten. Sie ziehen etwas hervor, und lassen es sich erklären. Wenn ihnen eine Geschichte gefällt, die einem immer schon nichts als Verzweiflung und Schwermut gebracht, können sie sich daran nicht satt hören, zwingen sie einen, sie immer und immer wieder zu erzählen, und erzählen sie dann in einem fort nach, wobei sie Einzelheiten entdecken, die man extra nicht erwähnt hat, oder glücklich vergessen hatte. Dumm sind sie nicht, aber ohne alle Skrupel, und ohne jeden Sinn für das, was einem gut tut; die einen! Andere können einen emporheben. Selten trifft man auf einen Liebenden, der die anderen mit einem Streich hinauswerfen, oder zwingen kann, ihm zu Diensten zu sein. Ihn kümmert nichts auf der Welt, als die Freude und die Liebe, und nichts will er, als einem guttun. Solche Freunde muß man haben, wenn man Tag für Tag irgendwo draußen hockt, und nachts im Verschlag alleine ist, die einen die Welt mit liebenden Augen sehen lassen, die etwas von grundloser Freude und von Hoffnung verstehen, nicht geizen und nicht aufsässig sind. Nirgends habe ich noch einen richtigen Platz. Wenn ich geduldet werde, ist es schon mein Glück. Bevor ich gewußt habe, daß mich die Tiere mögen, und ich für sie sorgen kann, habe ich mich für ganz unnütz gehalten. Die Menschen lassen einen nicht einfach nur sein. Man darf nicht irgendwo erscheinen und sich niederlassen. Jeder Fleck der Welt gehört irgendjemandem, der den Ankommenden verjagt. An den Straßen kann man auch nicht lange sitzen. Man kann sich als Wanderer unter einem Baum zur Rast niederlassen, wohnen aber darf man dort nicht. Man darf nicht denken, daß dieses oder jenes Plätzchen, an dem man es sich einrichten könnte, dem Besitzer, ohnehin keinen Nutzen bringt. Jeder Aufenthalt muß bezahlt werden. Darum habe ich Glück, hierher gekommen und hier untergekommen zu sein. Denn man läßt mir das Bißchen Platz dafür, daß ich mach, was mir das Liebste ist: mit den Tieren reden und auf sie schaun. Es macht mir nichts, daß man mich im Haus nicht haben will. Ich würde mich dort nicht wohlfühlen. Die Tiere dürfen das Haus ja auch nicht betreten. Auch macht es mir nichts, daß mit mir keiner spricht. Es macht mir gar nichts, daß sich keiner sorgt, wovon ich lebe. Ich kann mir schon ein bißchen was anbauen. Und ein paar der Hühner, die da herumlaufen, gehören ganz allein mir. Mein Leben sieht jämmerlich aus. Man glaubt, mit drei Worten könne schon gesagt werden, woraus mein Leben besteht und was ich bin. Dabei ist es leicht das Gegenteil davon. Man weiß ja, daß die Reichen die sind, von denen viele etwas wollen. Die einen hohen Preis machen können für das, was sie den anderen gewähren. Ich wüßte aber nicht, welchen Preis ich nennen könnte, für das, was ich zu geben imstande bin. Bisher hat auch noch niemand gefragt. Die Tiere kommen gerne zu mir und wollen etwas. Mit dem Geben hab ichs leicht, und die größte Freude, solange nur jemand was von mir will. Aber niemand will etwas von mir, also bin ich wohl nichts wert, alles was ich habe ist nichts als Ramsch. Schade, denn manchmal bin ich so schwer, werde ich von meinen Reichtümern zuboden gedrückt. Ich würde alles verschenken, aber es bleibt alles immer nur bei mir. Wenn ich ein neue Leben anfange, was ich sicher irgendwann tun werde, muß ich zuallererst lernen, wie ich meine Geschichten erzählen kann. Wie ich die Menschen finde und verführe, die mit Ohren begabt sind. So absonderlich es klingt, ein paar Handbreit unter meiner Schlafstätte, im Boden, liegen die Gebeine des Heiligen Valentin. Mich erschreckt das nicht. Oft genug finde ich keinen Schlaf. Er schläft sowieso nie. Dann schaut er zu mir herauf, und ich schaue ihn an. Natürlich ist er ein Gerippe, und in seinen Augenhöhlen ist Erde. Trotzdem schaut er so freundlich drein wie kaum ein Mensch. Er findet nichts dabei, sich niemals rühren zu können, und die Last der Erde empfindet er nicht. Mein Gewicht aber, wenn ich mich niederlege, spürte er und mag er. Es sei meine Körperwärme, sagt er, die es ihm behaglich macht. Man kann ja ohne Wärme leben, sagt er, aber er wäre nicht er, wenn ihn ein bißchen Wärme nicht anzöge. Er ist auch einer, der nur so belassen werden will, wie er ist. Ich dürfte nicht nach ihm graben. Es wäre ihm schrecklich, wenn ich seine feuchten Knochen berühren würde. Seine Einsamkeit ist sein. Aber ein bißchen reden kann man, und einander ansehen. Wenn ich nicht schlafen kann, ist er immer da, immer darf ich ihn ansprechen. Das Allerschönste war, als ich einmal bei Tag auf mein Lager geflüchtet war, die Augen voll Tränen, und mein Gesicht wollte sich verbergen, sich ganz tief eingraben. Da hat er zu mir gesprochen, mit Worten, die nichts bewegt haben, man hat sie gar nicht hören können. Sie haben aber eine Hülle um mich gesponnen, die mein Zuhause war. Der Heilige versteht es, mich zu trösten. Noch niemals hat er mir widersprochen, dabei hab ich schon so viel Blödes von mir gegeben. Langmut ist es, was er hat; Langmut und Liebe. Schade ist nur, daß ich nicht einfach dahingehen, ein Geschenk für dich finden, und es dir selbst in die Hand geben kann, hat er einmal gesagt, und mir ein großes Geschenk gemacht. Wenn ich mich nicht irre, gibt es da oder dort einen Baum, den du aufsuchen solltest. Du solltest ihn genau betrachten, und wirst eine Astgabel an ihm entdecken, die von besonderer Gestalt ist, Sie ist mein Geschenk. Du solltest sie betrachten, und was du an ihr entdeckst, soll dir von Nutzen sein. - Es hat lange gedauert, bis ich den Baum fand, und bis ich die Astgabel entdeckte, verging wiederum viel Zeit. Bis ich aber entdeckte, was ich entdeckte, verging noch viel mehr. Ich entdeckte es an mir. Warum nur verliert man seine Unschuld? Nicht verlieren kann man nur, womit man eins ist. Jemand wie ich, dem immer nur alles zerrinnt, der gar nicht in die Nähe dessen kommen, was ihm wichtig ist, der die meiste Zeit gar nicht weiß, was ihm wichtig ist, denkt in einem fort nach, wie der Name des einen ist, und des anderen, und wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Jemand wie ich macht sich immer nur Gedanken, und sucht immer nur. Wenn ein Mensch den Wald betritt, verstummen die Vögel, oder sind sich zumindest unsicher, ob sie weitersingen sollten wie zuvor. So weiß ich immer, wenn ich nicht allein bin im Wald, denn meine Anwesenheit macht den Vögeln gar nichts aus. Frösche kreuzen meinen Weg, und Spinnen laufen an meinen nackten Füßen vorbei. Nicht einmal die scheuen Schlagen haben irgendeine Furcht vor mir. In allen wohnt etwas, was auch in mir zuhause ist. Ich nenne sie alle die Leute. Es sind die Leute im Boden, am Boden, im Holz, im Wasser und in der Luft. Auch die Bäume nenne ich meine Leute. Es gibt überhaupt nichts, was nicht zu ihnen zählt; selbst der Stein und der abgebrochene Ast. Manche Menschen spucken auf Kröten und Steine. Bäume werden umgeschlagen, obwohl in jedem Baum jemand wohnt. Die Bewohner der Kröten aber beschweren sich nicht, und die Leute in den Bäumen tun keinem was an. Sicher aber werden zu viele von ihnen obdachlos, und können nur im Wind sein. Wenn ihrer zu viele sind, deckt dann der Wind Dächer ab? Jedenfalls dächte kein Vogel daran, seine Verkündigungen einzustellen. Ebenso könnten die Zweige das Austreiben der Knospen einstellen, oder die Hündin könnte zögern läufig zu sein. Aber das geschieht nicht. Die Kornblume entfaltet sich dunkelblau, und das Mutterkorn sammelt sein Gift. Und wenn Regen fällt, fällt er, und weicht die Wege auf. Was aber keiner weiß, der in einem Haus sitzt: Der Wind lebt auf, und bietet jedem kranken Baum an, sich brechen zu lassen. Manche erliegen dem Zureden, andere widersagen. Die Flechten zittern, obwohl sie selbst auf dem gefallenen Baum noch lange zu leben haben.

1 Comment

|

Monica Cselley aka „Monica C. Abbalonga-Borboleta“ aka „blattlmwind“ - Dichterin - Visual Arts - LEISE KUNST Archiv

Juni 2020

|

RSS-Feed

RSS-Feed